熨斗の正しい書き方は?

周囲の人にギフトを用意するときに、「熨斗について迷ってしまう」という方は、決して少なくありません。丁寧な贈り物には欠かせないものだからこそ、失礼のないよう、細心の注意を払って書きたいものです。

普段、贈り物をする際には、「熨斗についてはギフトショップの担当者にお任せしている」なんて方も多いのではないでしょうか。しかし自分自身で、最低限の知識を身につけておくと、いざという場面で慌てることもなくなります。

今回は、熨斗の正しい書き方と、基本的な知識について解説します。「熨斗について正直あまり自信がないけれど、今さら人に聞くのも恥ずかしい……!」と思う方は、ぜひ参考にしてみてください。

熨斗の詳細と、熨斗紙に記載する内容について

まずは熨斗について、正しい知識を身につけましょう。

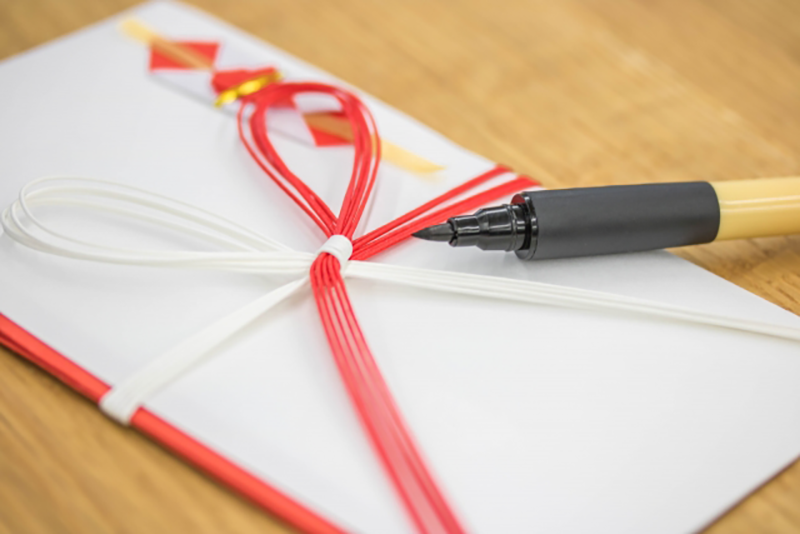

「熨斗」と聞くと、水引があらかじめ印刷されていて、ギフトの表に貼り付ける紙を思い浮かべる方も多いことでしょう。しかしこの紙、正しくは「熨斗紙」と言います。つまり「熨斗が印刷された紙」ということになります。

実は熨斗とは、熨斗紙の右上あたりにつけられている模様のことを指しています。紅白の包み紙の真ん中に、黄色く細長いものが巻かれているような、あの不思議なデザインこそが「熨斗」となります。

真ん中に包まれている黄色いものは「アワビ」で、当然昔は、本物の干しアワビを使って熨斗が作られていました。高級な食材であり、また長寿や繁栄をもたらすシンボルとして知られるアワビを使うことで、「お祝いの気持ち」を伝えたと言われています。

こうした風習が現代に残り、現在は熨斗デザインを印刷した熨斗紙を使うスタイルが一般的になっています。アワビを用意して熨斗にする風習はなくなってしまいましたが、熨斗紙を使うことで、当時の思いをそのまま伝えていると言うことができます。

特別な相手に対する特別なギフトであることを、わかりやすく示してくれるのが「熨斗」であり、「熨斗紙」というわけです。

熨斗紙の基本的な書き方をマスターしましょう

熨斗の意味を知ったところで、まずは基本的な書き方をマスターしましょう。

熨斗紙の熨斗のすぐ左側には、「表書き」をします。こちらは、ギフトを贈る目的について記す箇所となっています。「御結婚御祝」「新築御祝」など、場面に応じたフレーズを選ぶほか、単に「御祝」と記す場面も少なくありません。水引や熨斗に干渉しないよう、大きさを揃えて書きましょう。

熨斗紙の下の段には、贈り主である自分の名前を記載します。「相手への贈り物だから」という意味で、「相手の名前を書く場所」と勘違いしている方もいますが、これは間違いです。フルネームで記載することもありますし、苗字のみを記載するケースもあります。

シチュエーションに応じて判断しましょう。

熨斗紙に欠かせない「水引」について

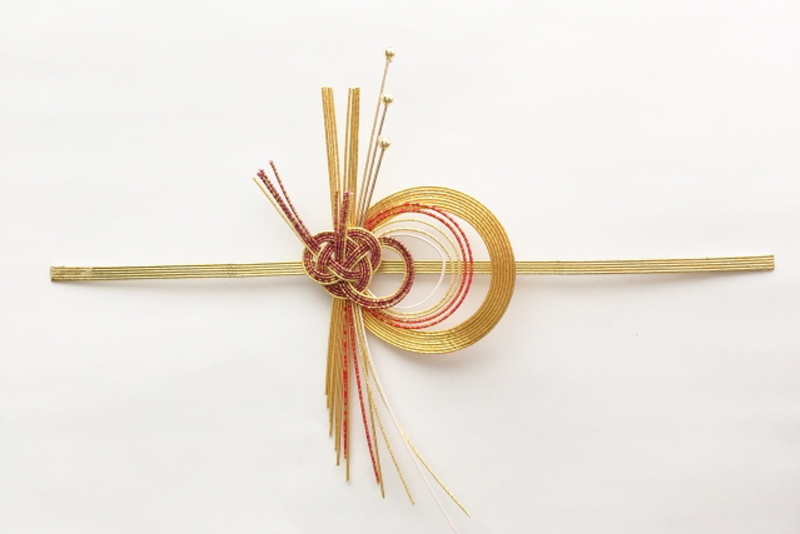

熨斗紙に欠かせないのが「水引」です。中央部分にリボンのようなものがデザインされていますが、あれが「水引」となります。

水引には「蝶結び」と「結び切り」という2種類の結び方があり、それぞれで意味が異なっているので注意する必要があります。

蝶結びといえば、一度結んだあとでも解いて、何度でも繰り返して結ぶことができるという特徴があります。このため蝶結びの水引は、「何度あってもおめでたい場面」で使用することができます。

一方で結び切りは、一度結んでしまえば、再度解いて結び直すことはできません。「一度きり」であることが好ましいお祝いシーンで用いられています。

たとえば「出産祝い」は、何度あってもおめでたいこと。このため蝶結びの水引を選ぶのが一般的です。一方で婚姻関係においては、「何度あってもおめでたい」というわけにはいきません。このような事情から、結び切りの水引を使うのがマナーとされています。

また快気祝についても、「二度と病気にならず、快気祝も必要ない」というのが理想的です。このため、結び切りの水引を使うのが、マナーに則った方法となります。

熨斗紙の書き方、間違えやすいポイント3つ

熨斗紙の書き方は、決して難しいものではありません。基本に則って用意すれば、迷うことも少ないでしょう。

とはいえ、状況によっては「間違えやすいポイント」が発生するのも事実です。ここでは、熨斗紙を書く際に特に間違えやすいポイントを3つ紹介します。「あれ?」と思ったときには、ぜひ参考にしてみてください。

連名で記す場合

熨斗紙を書く際に、迷いやすいのが連名で贈り物をする場面です。贈り手の名前を書くのが正しい方法ですが、複数人の場合にはどう対応するべきなのか、悩むケースも多いことでしょう。

熨斗に連名で記載する場合、右から順に、職位が上の方から名前を記載していきます。夫婦連名で記す際には、男性を左、女性を右に記載するケースが多いようです。「だれが上」という判断ができない場合には、五十音順など、わかりやすい方法で名前を記すと良いでしょう。

ただし熨斗紙に連名を記載する場合には、「3名まで」にします。4名以上で贈り物をする場合には、中央に代表者の名前を一人分記載しましょう。その左側に「他一同」や「有志一同」などと記すことで、熨斗紙をスッキリ見せられます。

出産の内祝いは、誰の名前?

熨斗紙を付けて贈る特別なギフトの中でも、多いのが出産内祝いです。赤ちゃんに対して頂いたお祝いへのお礼の気持ちを込めて、両親が用意するスタイルが一般的ですよね。

ここで気になるのが、熨斗紙の名前は誰を記載するべきなのか、という点です。

ギフトそのものは両親が手配するものですが、お祝いをいただいたのは赤ちゃんに対してであり、そのお返しも「赤ちゃんから」というのが一般的です。このため贈り主の欄には、赤ちゃんの名前を記すようにしましょう。

赤ちゃんのお名前を披露する意味合いも含んでいますから、名前の右隣にはフリガナを振るのも忘れないようにしてください。

内熨斗と外熨斗で迷ったときには

熨斗を付けるときには、内熨斗と外熨斗の2種類があります。包装紙と熨斗紙、どちらを先にするのかで、変わってくる項目ですが、「いったいどちらを選べば、マナー違反にならないのか」と悩みがちなポイントと言えます。

内熨斗と外熨斗は、基本的には「どちらか一方がマナー違反」というわけではありません。状況に応じて、使い分けるのがオススメです。たとえばギフトを配送してもらう際には、熨斗紙がぐちゃぐちゃになってしまわないよう、内熨斗にするのがオススメです。

一方で結婚式など、多くのギフトが集中するような場面では、外熨斗にした方が分かりやすいという特徴があります。

内熨斗を選んだ場合に、「包装紙で包むだけだと、なんとなく物足りない」と感じる方もいるかもしれませんが、熨斗紙をした上にさらにリボンなどをかけるのは、マナー違反になってしまいます。

熨斗紙には、すでにリボンのような装飾の意味合いが込められていますから、重ねて使うことがないよう、注意しましょう。

熨斗紙の基本をマスターして、心のこもった贈り物を

今回は、丁寧なギフトを贈る際に欠かせない、熨斗と熨斗紙について紹介しました。現代人にとっては、その由来や使い方は、少し縁遠いものになってしまっているのかもしれませんね。

しかしもともとは、「丁寧な気持ち」を伝えるための手段でもあり、ギフトを贈る際の装飾の手段でもあったのです。相手に対する気持ちをより深く伝えるための手段として、ぜひ熨斗紙を活用してみてください。マナーを守って使用することで、相手に対する気持ちも伝わりやすくなるはずです。

カタログギフトなど、人気のギフトを選んだときには、「ギフトショップの担当者にお任せ」という方も増えてはいます。しかし基本的な知識だけでも身につけておくことで、対応できるシチュエーションも増えるはずです。また自分自身が「贈られる側」になったときも、熨斗紙を通じて、相手の気持ちをより深く受け取ることができそうですね。

マナーを守って気持ち良く贈り物をするためにも、今回紹介した情報をぜひ参考にしてみてください。どのような場面においても、大人として恥ずかしくない振る舞いを実践できることでしょう。