こんなことに注意!香典返しのマナー

身近な人が亡くなったときには、お通夜や告別式において、お供えをいただくことになります。このお供えに対する「お返し」として用意するのが、香典返しとなっています。

葬儀に参列し、お供えをいただいたことへの感謝の気持ちを示すものですから、マナーを守って、失礼のないよう行動したいところです。

とはいえお通夜や葬儀は、急にやってくるケースも多いもの。心の準備ができていないこともあるでしょうし、またさまざまな打ち合わせでバタバタしがちなタイミングでもあります。香典返しに関するマナーは、事前に身につけておくと落ち着いて対処できるでしょう。

香典返しを用意する時期、選ぶべき品物や具体的な金額、その他注意が必要となるポイントについて、喪中・忌中に知っておきたい情報をまとめます。香典返しを用意する時期

まずは香典返しを用意する時期についてです。香典返しのマナーを守るためには、非常に重要な項目となりますから、しっかりと心得ておきましょう。

香典返しを用意する時期を理解するためには、まず香典返しが持つ意味について把握しましょう。香典返しには、以下の二つの想いが込められていると言われています。

- ・お通夜や葬儀への参列、お供えをいただいたことへのお礼の気持ちを伝える

- ・弔事を滞りなく済ませることができた報告をする

「お礼」だけであれば、「お供えをいただいたら、すぐに用意しなければ!」と思ってしまうかもしれません。しかし香典返しには、「葬儀に関する儀式を無事に済ませられた」という事実を、報告する意味合いも込められているのです。

だからこそ、香典返しを用意するべきタイミングは、忌が明け、四十九日の法要を無事に済ませたときとなっています。具体的には、四十九日の法要を終えたあと、2週間以内に相手の元へと届くように手配しましょう。

あまり遅くなってしまっては、「お礼の気持ち」を届けるのが遅れてしまうことになります。相手に対して、失礼な振る舞いをすることになってしまいますから、十分に注意しましょう。

即日返しの風習がある地域も

一般的には忌明け後に手配するのが香典返しのマナーとなっていますが、地域によっては、通夜や葬儀の当日にお渡しする「当日返し」が習慣になっているケースもあります。

この場合、葬儀の準備を進めると同時に、香典返しの用意も行っていく必要があります。

とはいえ、お供えとしていくらいただくのかは、人によって異なるもの。相手に対して失礼のないよう、以下のような方法で、お返しとのバランスを調整するケースが増えてきています。

- ・お通夜や葬儀当日には、全員一律の香典返しを用意する。高額なお香典をいただいた方には、後日あらためて、ふさわしい品物を選び、香典返しとする。

- ・想定されるお香典の金額に合わせて、香典返しを数種類用意しておく。金額を確認した上で、ふさわしい香典返しを、その場でお渡しする。

こうした風習は、地域によっても異なるものです。お世話になる葬儀屋さんは、地域の風習に詳しいケースも多いもの。地域の風習がわからないときには、聞いてみるのも良いでしょう。

また、地域のお葬式に参列した際に、さりげなく風習をチェックしてみるのも良い方法です。

金額や品物、注意が必要なポイント

香典返しを用意する時期についてはっきりしたら、次に気になるのが金額や品物についてです。どの程度の金額でどんな品物を用意するべきなのか……特に「香典返しを用意するのが初めて」という場合には、悩んでしまうケースも多いことでしょう。

それぞれについて、知っておきたいポイントをまとめます。

香典返しは、一般的に「半返し」

香典返しの金額で悩んだときには、「半返し」という基本を頭に入れておきましょう。これはいただいたお香典の金額の約半額を、お返しとして用意するというものです。

例えば10,000円のお香典をいただいた場合には、その半額となる5,000円程度のお返しを用意すると良いでしょう。香典返しの場合は、「とにかく多く返せばよい」というわけではありません。「半返し」とは言いますが、大体「1/3~1/2程度の金額」を意識するのがオススメです。

とはいえ個人と相手との関係によっては、非常に高額なお香典をいただくようなケースもあるでしょう。このような場合、「半返しと言われても、高額になりすぎて負担が大きい!」なんてことにもなりかねません。

もし30,000円を超えるようなお香典をいただいた場合には、「半返し」の風習にこだわることはありません。「1/4~1/3程度」のお返しでも失礼にあたることはありませんから、マナーを守ってしっかりとお返ししましょう。

当日返しの場合には、2,500円程度の香典返しを用意しておくのがオススメです。5,000円のお香典であれば、このお返しを持って、やり取りは終了します。10,000円以上のお香典をいただいた方のみ、後日あらためて、差額のお返しをしてください。

品物には「食品」や「消耗品」が一般的

香典返しでは、食品や消耗品が選ばれるケースが一般的です。「不祝儀を残さないようにするため」に、あえて「消え物」が選ばれることが多いようです。

とはいえ、調味料などの食品や、洗剤などの消耗品は、持ち帰っていただく際の重量が気になってしまうこともあります。また「消え物でお返しの金額すべてをまかなうのは難しい」ということもあるでしょう。

このような場合には、かさばらずに手軽に持ち帰れて、もらった側が好きなアイテムを選べるカタログギフトも人気を集めています。カタログギフトは、香典返しの定番になっていますから、「失礼にあたるのでは?」と不安になる必要もありません。

「具体的な品物で悩む」ということもありませんから、何かとバタバタしがちな時期でも、負担なく用意することができます。

また、香典返しを用意する際には、ほかにも注意するべきポイントがあります。以下の3つのマナーを意識して、失礼のないようにしましょう。

お礼状・挨拶状をつける

香典返しを直接渡す場合は良いのですが、業者を使って配送してもらうときには、お礼状や挨拶状を忘れずにつけましょう。何の言葉もないまま、一方的に品物を送りつけるのは、失礼になってしまいます。

例文なども参考にして、挨拶の言葉やお礼の言葉を添えてください。

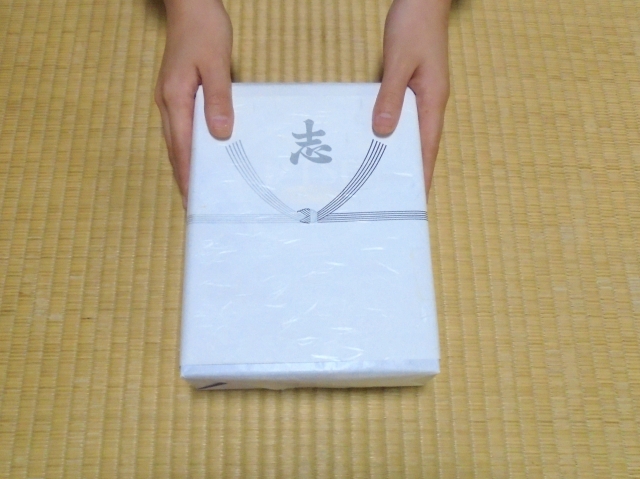

「熨斗紙」ではなく「掛け紙」で対応

香典返しでは、おめでたいときに使われる熨斗紙ではなく、弔事で使われる掛け紙を使用します。水引だけが印刷された、シンプルな紙を使用しましょう。

香典返しとしてお店に発注すれば、その段階で指定できるケースがほとんどです。間違いがないよう、注意しましょう。

表書きは「志」が一般的

掛け紙と一緒に意識したいのが、表書きです。地域や宗教によっても、どのような言葉を用いるのかが違ってきますが、「志」であれば幅広く対応できます。

地域の風習や宗教に関する知識があまりない場合には、「志」で対応するのがベターです。

マナーを守って気持ちを伝えましょう

香典返しは、亡くなった人に対して向けられた「思い」に対して、感謝の気持ちを示すための贈り物です。また同時に、「弔事を終えられた」という報告の意味もかねています。非常に重要な意味を持つ贈り物ですから、マナーを守って、しっかりと気持ちを届けることが大切です。

突然の葬儀でバタバタしてしまって、香典返しにまで手が回らない!なんてこともあるかもしれませんが、贈る時期や金額、そして品物選びの基本さえ頭に入れておけば、段取り良く行動できる可能性も高まるでしょう。特に「カタログギフト」を香典返しとして選ぶ場合には、手配の手間を最小限にとどめられます。

カタログギフトであれば、香典返しを受け取った側が、「今の自分にとって欲しいもの」や「必要なもの」を自由に選択することができます。無駄のないお返しとして、人気が高まっていますから、注目してみると良いでしょう。

身近な人の死というのは、非常に大きな変化のときでもあります。マナーを守った振る舞いで、故人と関係のあった方々と、今後もより良い関係性を維持していけたら良いですね。